Storie di Grandi Urbanisti | …Biografie e opere di urbanisti

Storie di Grandi Urbanisti | …Biografie e opere di urbanisti…

https://grandiurbanisti.wordpress.com/

Menu

Storie di Grandi Urbanisti

…Biografie e opere di urbanisti…

ILDEFONSO CERDA’

Ildefonso Cerdà (Centelles, 23 dicembre 1815 – Santander, 21 agosto 1876) è stato un urbanista e ingegnere spagnolo.

Biografia

Ildefons Cerdà i Sunyer (in catalano) o Ildefonso Cerdá Suñer (in spagnolo) nasce il 23 dicembre 1815 a Centelles, vicino a Barcellona, da una ricca famiglia di proprietari terrieri; prima indirizzato dalla famiglia verso studi teologici, abbandona il seminario nel 1832 per trasferirsi a Barcellona, città dove scopre l’interesse per la vita urbana e dove inizia gli studi di matematica ed architettura. Successivamente giudica l’insegnamento della scuola di architettura ormai superato e ancora prima di diplomarsi si trasferisce a Madrid per iscriversi alla scuola di ingegneria dove si diploma a 25 anni e si interessa di politica.

Tra il 1841 e il 1848 prende parte attivamente alla progettazione delle grandi infrastrutture di diverse parti della nazione; contemporaneamente si interroga sul degrado della città ed inizia le sue ricerche per risolvere i problemi crescenti della città così che nel 1850 sceglie definitivamente di dedicarsi all’urbanistica poiché utile all’uomo. A Barcellona, nel 1854, dopo la demolizione delle mura e il primo sciopero generale si dedica alla comprensione del fenomeno sociale attraverso la redazione di un grande rapporto statistico di cui terrà conto quando nel 1857 presenta una prima proposta del piano urbanistico, preceduto dalla realizzazione del piano topografico commissionatogli dal governo centrale.

È così che nel 1860 il piano di Cerdà per Barcellona è approvato e reso attuativo con decreto regio, anche se fortemente contestato dai locali che lo vedono come un’imposizione del governo centrale, così che dopo le leggi locali del 1876 e del 1892 esso viene praticamente annullato. Il piano è comunque seguito dall’importante opera “teoria generale dell’urbanizzazione” del 1867 dove sono contenute le sue più importanti teorie di urbanistica. Il lavoro di Cerdà si sposta così a Madrid dove stende il “piano di riforma interna” e inizia la teoria general de la rurizazion: infine, ripresa l’attività politica nel breve periodo repubblicano, egli è rovinato e diffamato dopo la restaurazione della monarchia, e muore in un piccolo paese sulla costa atlantica (Caldas de Basaya) nel 1876.

Concetti chiave del suo pensiero

Cerdà è considerato il padre della disciplina urbanistica: cercando un approccio il più possibile oggettivo egli considera la città come frutto dell’opera, perseverante e continua, di diverse generazioni che nei secoli hanno adattato il paesaggio urbano alle proprie esigenze. Partendo da queste considerazioni l’uomo di oggi dovrebbe liberarsi degli ostacoli dati dagli elementi prodotti dalle precedenti generazioni per costruirsi una città a misura delle mutate esigenze di vita. Per Cerdà l’urbanizzazione obbedisce a precise regole e risponde a un fine altamente umanitario: per essa la forma non è niente, più importanti sono la soddisfazione adeguata dei bisogni umani. Due sono i principali bisogni dell’uomo di cui tener conto nell’urbanizzazione: il bisogno della libertà individuale e della dipendenza familiare e il bisogno di socializzare.

Questi due bisogni essenziali sono espressi dall’uomo nello spazio di sosta-riposo e nello spazio di circolazione-movimento che quindi si possono tradurre nella casa e nelle strade. Detti elementi devono rispettare improrogabilmente i bisogni espressi precedentemente. Grande importanza viene così data alla strada la cui funzione non è solo quella di favorire la circolazione ma soprattutto di permettere l’accesso alle case e di favorire la luce e l’aria necessari. Altrettanto importante è la casa la cui dimensione e natura deve assolvere alle proprie funzioni di indipendenza e salubrità e non può essere dettata dalla speculazione edilizia. Un ulteriore punto sta che nella pianificazione la forma da preferire è il quadrilatero poiché è nello stesso tempo la più naturale e quella che permette il maggiore sfruttamento del suolo.

Il piano urbanistico di Barcellona

L’Eixample di Barcellona fu progettato da Cerdà

La sua opera più importante oltre che quella che lo ha reso famoso è il piano di ampliamento di Barcellona, il piano che ha dato alla città catalana un impianto urbano “unitario”, studiato per pianificare una giusta e controllata espansione della città al di fuori delle mura, demolite nel 1854. Ancora oggi sono visibili i segni lasciati dal piano nella città attuale: le due diagonali e i tipici isolati a forma quadrata (manzanas) con gli angoli tagliati (chaflanes), così da favorire la circolazione veicolare. In realtà la pianificazione era stata affidata a Rovira y Trias che aveva vinto un concorso con un progetto a ventaglio della città, che però non prevedeva un progetto preciso per l’espansione della città così da non deprezzare i terreni interni alle mura, di proprietà dei ceti sociali più abbienti, e portando a una rigida divisione sociale fra le classi.

Annunci

Segnala questo annuncioPrivacy

LE CORBUSIER

Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Edouard Jeanneret-Gris (La Chaux-de-Fonds, 6 ottobre 1887 – Roquebrune-Cap-Martin, 27 agosto 1965), è stato un architetto,urbanista, pittore e designer svizzero naturalizzato francese. Viene ricordato – assieme a Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius e pochi altri – come un maestro del Movimento Moderno. Pioniere nell’uso del cemento armato per l’architettura, è stato anche uno dei padri dell’urbanistica contemporanea. Membro fondatore dei Congrès Internationaux d’Architecture moderne, fuse l’architettura con i bisogni sociali dell’uomo medio, rivelandosi geniale pensatore della realtà del suo tempo.

Biografia

Nato in Svizzera, il 6 ottobre 1887, da una famiglia di origine francese (per parte paterna) e belga (per parte materna), a 14 anni il giovane Charles-Edouard si iscrive alla locale scuola d’arte, dove apprende tecniche inizialmente estranee a quelle che gli serviranno per l’opera architettonica, acquisendo però capacità di pittore, scultore e cesellatore (un primo successo sarà a soli quindici anni un premio all’Esposizione di Arti Decorative di Torino del 1902 con un orologio da taschino). Il suo maestro, tuttavia, lo spinge ad orientarsi verso l’architettura e in questo senso rimangono fondamentali i suoi lunghi viaggi compiuti tra il 1906 e il 1914 in varie città d’Europa: in primo luogo in Italia (tra la Toscana e il Veneto) dove studia dal vivo le architetture rinascimentali e sei-settecentesche (per il primo viaggio a Firenze – dove si fermerà per un mese – impiegherà il danaro guadagnato dalla sua prima “commessa” per il progetto di una casa di abitazione – la “Villa Fallet” – disegnata per un insegnante della scuola, insieme ad un architetto locale – René Chapallaz – nel periodo 1906/07); poi sarà a Budapest e a Vienna, dove entra in contatto con l’ambiente della Secessione viennese. A Berlino conosce Gropius e Mies Van der Rohe, abbandonando però il loro studio a causa dell’incompatibilità con la personalità del loro maestro, Behrens.Nel 1917 decide di stabilirsi definitivamente a Parigi, dove già aveva vissuto in periodi alterni dal 1908. Qui lavora prima nello studio di Auguste Perret, pioniere del cemento armato, e poi – grazie agli insegnamenti del maestro che lo stimolano ad approfondire i materiali piuttosto che gli elementi teorici – fonda una fabbrica di mattoni che non decolla, e nel 1922 apre al numero 35 di Rue de Sèvres un atelier di architettura insieme al cugino Pierre Jeanneret.Un incontro molto importante per la sua formazione fu quello col pittore e disegnatore Amédée Ozenfant che iniziò Le Corbusier al Purismo, una nuova estetica delle arti figurative che rifiutava le astrazioni complicate del Cubismo e invocava il ritorno alle forme geometriche pure degli oggetti di uso comune. Nel 1918 i due scrissero e pubblicarono il manifesto del Purismo, Après le cubisme[1]. Nel 1920, assieme al poeta Paul Dermée, Le Corbousier e Ozenfant fondarono una battagliera rivista di avanguardia L’Esprit Nouveau. Aperta alle arti e alle scienze umane, grazie a collaboratori brillanti, nella rivista venivano divulgate le idee sull’architettura e l’urbanistica già espresse da Adolf Loos e Henry van de Velde, venivano combattuti gli “stili” del passato, le complicate decorazioni non strutturali del Cubismo, invocato il ritorno a un’arte ordinata, chiara e oggettiva in sintonia con i tempi.È all’inizio del suo periodo parigino che, assecondando una consuetudine tipica fra gli artisti dell’epoca, il trentenne Charles-Edouard, letteralmente ri-“facendosi un nome”, acquisisce lo pseudonimo che lo renderà universalmente noto, adattando il nome del nonno materno (Lecorbesier). Inizia così la definitiva stabilizzazione, che lo porterà in pochissimi anni a un enorme successo. Solo dopo la guerra, nel 1946, lascia l’atelier per New York, ormai celebre e stimato. Muore nel 1965 durante le sue canoniche vacanze in Costa azzurra per un attacco cardiaco mentre fa un bagno all’eta di 77 anni.

Opere

Nella sua lunghissima carriera, durata – dai primissimi passi della “Villa Fallet” – quasi 60 anni, Le Corbusier realizzò 75 edifici in 12 nazioni, una cinquantina di progetti urbanistici, tra cui il piano di fondazione di una nuova città, Chandigarh la capitale del Punjab in India, centinaia di progetti non realizzati, tra cui due importanti in Italia.

Scritti

Le Corbusier è certamente uno dei maggiori teorici dell’architettura del XX secolo e lascia un enorme corpus di scritti in cui articola il complesso insieme di idee. Egli pubblicò quasi 54 libri e opuscoli dedicati alle sue idee relative all’architettura, l’urbanistica, il design e l’arte. Un elenco completo dei libri si trova nella sezione relativa alla bibliografia del Sito della Fondation Le Corbusier. Tra questi alcuni testi rimangono delle pietre miliari della letteratura disciplinare, diffuse in tutte le maggiori lingue del mondo. Tra tutti si cita Vers une architecture del 1923, che rappresentò una sorta di bibbia per gli architetti del Movimento Moderno.Tra il 1918 e il 1925 assieme al pittore francese Amédée Ozenfant Le Corbousier ha enunciato una serie di scritti teorici sul Purismo[2].Inoltre, egli pubblicò, assieme al cugino Pierre Jeanneret, la sua opera completa (Oeuvre complete) in 9 volumi, alla cui redazione partecipò direttamente. Scrisse molteplici articoli su riviste d’architettura e giornali in francese ed in altre lingue, relazioni a convegni. Rimangono, infine, un cospicuo numero di appunti, testi di conferenze e scritti in buona parte pubblicati post mortem, e un’ampia collezione di carnets di schizzi.

Chandigarh nuova capitale del Punjab – 1952 – 65

Il grande architetto Le Corbusier ne ha curato il piano urbanistico che ha ridisegnato la città negli anni ’50 e vi ha progettato molti edifici pubblici, tanto che si può affermare che Chandigarh ha la più grande concentrazione di opere di Le Corbusier al mondo.

Il grande sogno di poter realizzare la città ideale delle utopie rinascimentali e illuministe si concretizza nel 1951. Il primo ministro indiano, Nehru, chiamò Le Corbusier e suo cugino Pierre per destinare al “più grande architetto del mondo” l’edificazione della capitale del Punjab. Iniziano i lavori per Chandigarh (la “città d’argento”), probabilmente il punto d’arrivo dell’ardito e pionieristico sviluppo di Le Corbusier. La divisione degli spazi qui giunge a chiudere definitivamente il divario tra uomo e costruzione: la città segue la pianta di un corpo umano; gli edifici governativi e amministrativi nella testa, le strutture produttive ed industriali nelle viscere, alla periferia del tronco gli edifici residenziali – tutti qui molto bassi – vere e proprie isole autonome immerse nel verde. Si concretizza anche la sua grande innovazione del sistema viario, con la separazione delle strade dedicate ai pedoni e quelle dedicate al solo traffico automobilistico: ogni isolato è circondato da una strada a scorrimento veloce che sbocca nei grandi parcheggi dedicati; un’altra strada risale tutto il ‘corpo’ della città fino al Campidoglio ospitando ai lati gli edifici degli affari; una grande arteria pedonale ha alle sue ali negozi della tradizione indiana, con in più due strade laterali automobilistiche a scorrimento lento; una grande strada, infine, giunge fino a Delhi. La città di Chandigarh fonde tutti gli studi architettonici compiuti da Le Corbusier nei suoi viaggi giovanili per l’Europa e le sue innovazioni del cemento e della città a misura d’uomo. Simbolico il monumento centrale della città, una grande mano tesa verso il cielo, la mano dell’uomo del Modulor, «una mano aperta per ricevere e donare».( da: http://it.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier )

Chandigarh, maggio 1952. Piano urbanistico definitivo della prima fase di realizzazione che comprende abitazioni e servizi per 150.000 abitanti e il Campidoglio

GIANCARLO DE CARLO

Biografia

Nato a Genova poco dopo la fine della prima guerra mondiale da padre siciliano e madre piemontese, visse tra la sua città natale, Livorno e Tunisi sino all’età di vent’anni. Nel 1939 si iscrive al Politecnico di Milano dove si laurea in ingegneria nel 1943. Durante la Seconda Guerra Mondiale è arruolato come ufficiale di Marina. In seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943 entra in clandestinità prendendo parte alla Resistenza con il Movimento di Unità Proletaria in cui partecipano anche altri architetti milanesi come Franco Albini e Irenio Diotallevi. Successivamente organizza un gruppo partigiano insieme a Giuseppe Pagano.

Alla fine della guerra pubblica a Milano Le Courbusier. Antologia critica degli scritti e comincia a frequentare il movimento anarchico partecipando ai primi convegni italiani a Carrara. La sua sarà sempre un’adesione critica al pensiero libertario vicino le tesi di Kropotkin ed è in questo periodo che comincia la sua collaborazione alla rivista anarchica “Volontà” in cui cerca di lanciare nuove idee sociali per la ricostruzione e l’incessante bisogno di alloggi popolari. Collabora in maniera saltuaria alle riviste di architettura “Domus” e “Casabella” e pubblica una monografia critica su William Morris.

Nel 1948 riprende gli studi all’Istituto Universitario d’Architettura di Venezia dove si laurea nel 1949. Due anni prima prende parte all’VIII Triennale di Milano con tre progetti mai realizzati per il quartiere QT8. Nel 1950 apre un proprio studio a Milano. Nel 1951 organizza per la IX Triennale di Milano una mostra sull’architettura spontanea e tre anni dopo nell’edizione successiva presenta tre cortometraggi scritti con Elio Vittorini in cui in pieno stile dell’epoca, denuncia le derive possibili di una metropoli moderna gestita da burocrati e tecnici in cui l’interesse per l’uomo non è prioritario, e esorta lo spettatore ad agire in prima persona.

Nel 1955 ottiene una cattedra in urbanistica all’I.U.A.V. che manterrà fino al 1983 venendo a contatto e spesso scontrandosi con i maggiori nomi dell’architettura e urbanistica italiana come Giuseppe Samonà, Carlo Scarpa, Bruno Zevi e Paolo Portoghesi. Tra il 1952 ed il 1960 fa parte delle nuova generazione invitata a partecipare al CIAM. Egli prende parte ai prestigiosi congressi grazie alla presentazione fatta da Ernesto Nathan Rogers il quale nello stesso periodo lo inserisce anche nel comitato di redazione di “Casabella-Continuità”, ruolo che abbandonerà nel 1956 in seguito ad aspri contrasti con lo stesso Rogers. Nello stesso periodo fa parte del Movimento di Studi per l’Architettura (MSA) che raggruppa vari giovani architetti milanesi in linea con i principi del Movimento Moderno e in aperto contrasto con l’esperienza romana dell’Associazione per l’Architettura Organica (APAO) di Bruno Zevi che si rifà invece alle idee innovative di Frank Lloyd Wright.

Nel 1956 quale membro italiano dei CIAM presenta un suo progetto di un complesso di case popolari a Matera in cui tutti i principi di le Corbusier vengono ignorati a discapito di un’attenzione specifica nei confronti del contesto geografico, sociale e climatico della regione. È chiaramente una forte rottura con la vecchia generazione di architetti e del mito di un modello di architettura internazionale unico (International Style). Nel congresso del 1956 è segnata così la fine dei C.I.A.M. e l’inizio del Team X che raggruppa tutta la nuova generazione invitata a partecipare all’ultimo congresso (il decimo per l’appunto) e che pretende un nuovo tipo di architettura, che si adatti meglio alle condizioni sociali e ambientali locali e in cui l’uomo non sia ridotto ad una figura astratta o un insieme di misure standard.

Nel 1964 è incaricato del primo Piano Regolatore Generale della città di Urbino. Dal 1965 è incaricato di progettare il campus e le strutture della nuova Università di Urbino. Nel progetto il campus si fonde con il paesaggio, inserendosi fisicamente nelle colline. È quello del campus universitario di Urbino un progetto che lo vedrà impegnato molti anni della sua vita, e che gli darà il suo primo vero riconoscimento internazionale. Negli anni seguenti sviluppa il progetto della casa del filosofo Livio Sichirollo e del quartiere “La Pineta”.

Nel 1968 durante la rivolta studentesca cerca un dialogo costruttivo con i propri studenti e pubblica una serie di testi e saggi in cui teorizza una gestione dell’architettura più democratica e aperta e mette in discussione l’insegnamento tradizionale: “La piramide rovesciata”, “Ordine, Istituzione, Educazione, Disordine”, “Il pubblico dell’architettura” e “Un’architettura della partecipazione”.

Dal 1970 insieme a Fausto Colombo e Valeria Fossati Bellani e agli operai e le loro famiglie costruisce le case per lavoratori Matteotti a Terni. Si tratta del primo esempio realizzato di architettura partecipata in Italia che si rivela un successo e che poi ripeterà con risultati e procedure diverse nel 1972 per il Piano Regolatore di Rimini e nel 1979 per il recupero dell’isola di Mazzorbo a Venezia.

Dal 1976 fonda l’ILAUD (o I.L.A. & U.D., International Laboratory of Architecture & Urban Design), un laboratorio internazionale di architettura e disegno urbano, basato sui principi del Team X, che per 27 anni si svolge ogni estate in Italia (negli anni si è svolto a Venezia, Siena, Urbino, ecc.) allo scopo di svolgere un’attività di ricerca continua attraverso il confronto teorico e progettuale tra le nuove generazioni delle più prestigiose scuole di architettura europee e americane.

Nel 1978 fonda e dirige la rivista “Spazio & Società” attraverso la quale per più di vent’anni manterrà attiva la rete di relazione creatasi col Team X e garantendo una voce alternativa e indipendente nel panorama architettonico europeo.

A Siena fu incaricato del progetto del nuovo quartiere periferico di San Miniato che, ad esecuzione quasi completata da parte del comune di Siena, egli criticò per la sua attuazione pratica e dal quale si dissociò in seguito.

Più volte invitato nelle università di tutto il mondo per conferenze e incontri, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2004 il Centre Pompidou di Parigi gli dedica una mostra monografica e a Roma tre giorni prima della sua morte, il 1º giugno 2005, è inaugurata una grande mostra retrospettiva in cui lo stesso De Carlo ha curato l’allestimento e la scelta non cronologica dell’esposizione.

Progetti

1950-1951, Edificio INA-Casa a Sesto San Giovanni.

1951-1953, Quartiere INA-Casa a Baveno.

1952-1960, Sede centrale dell’Università di Urbino.

1956-1957, Residenze e negozi a Matera.

1958-1964, Piano Regolatore Generale di Urbino.

1961-1965, Piano Intercomunale Milanese (collaboratori Alessandro Tutino e Silvano Tintori).

1961-1963, Colonia estiva a Riccione.

1962-1965, Collegio del Colle, Urbino.

1963, Recupero del palazzo degli Anziani a Urbino.

1966-1968, Facoltà di Legge, Urbino.

1967-1969, Quartiere la Pineta, Urbino.

1967-1969, Ospedale di Mirano, provincia di Venezia

1968-1976, Facoltà di Magistero, Urbino.

1969, Padiglione Italiano, Osaka, Giappone.

1969-1972, Operazione Mercatale, Urbino.

1970-1975, Nuovo Villaggio Matteotti a Terni.

1970-1972, Piano Particolareggiato per il centro di Rimini e borgo San Giuliano.

1971-1975, Restauro della rampa di Francesco di Giorgio, Urbino.

1973-1983, Collegi universitari a Urbino.

1975, Facoltà di ingegneria dell’Università di Pavia.

1977-1982, Ristrutturazione del Teatro Sanzio, Urbino.

1977-1979, Scuole elementari e media a Buia e Osoppo, Udine.

1979, Programma di recupero del centro storico di Palermo.

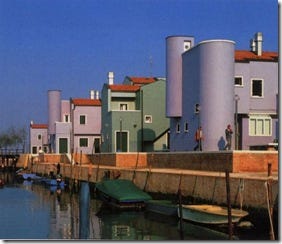

1979-1985, Residenze a Mazzorbo, Venezia.

1980-1981, Recupero Cascina San Lazzaro, Pavia.

1980-1981, Concorso per il Piazzale delle Pace, Parma.

1981-1983, Recupero dell’area Prè a Genova.

1982-2001, Facoltà di Medicina e Biologia di Siena.

1986-2005, Istituto Tecnico Commerciale Carlo Cattaneo a San Miniato, Pisa.

1986-1999, Recupero Palazzo Battiferri, Urbino.

1986-2004, Recupero del complesso dei Benedettini a Catania.

1989-2005, Palestra a Mazzorbo, Venezia.

1989-1994, Nuovo Piano Regolatore Generale di Urbino.

1992-2005, Nuovo Palazzo di Giustizia, Pesaro.

1993-1999, Recupero del Borgo di Colletta di Castelbianco, Savona.

1994-2000, Porte di ingresso alla Repubblica di San Marino.

1995-2002, Nuovo Blue Moon al Lido di Venezia.

1996, Progetto di imbarcadero, Salonicco, Grecia.

1997-2001, Recupero del Castello di Montefiore a Recanati.

1997-1998, Polo universitario in via Roccaromana, Catania.

1998-2002, Palazzo degli Anziani ad Ancona.

2000-2001, Progetto per Ponte Parodi, Genova. (Concorso internazionale)

2003, Progetto per i Giardini di Porta Nuova a Milano. (Concorso internazionale)

2003-2006, Residenze a Wadi Abou Jmeel, Beirut, Libano.

2003-2005, Nuovo polo per l’infanzia a Ravenna.

( da Wikipedia)

BERNARDO SECCHI

Biografia e Opere

Bernardo Secchi è professore ordinario di Urbanistica all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV). Ha insegnato alla Facoltà di Economia di Ancona e alla Facoltà di Architettura di Milano, della quale è stato preside dal 1976 al 1982. Più recentemente ha tenuto seminari e corsi presso molte facoltà straniere (Ecole d’Architecture di Ginevra, Politecnico Federale di Zurigo, Università di Lovanio, Institut d’Urbanisme di Parigi).

Nel frattempo partecipa alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale di Madrid, studia i piani di Jesi (1984-87), Siena (1986-90), Abano (1991-92) e il Piano Particolareggiato per il Centro Storico di Ascoli Piceno (1989-93); lavora con Paola Viganò dal 1990 e studia i Piani Territoriali per La Spezia e la Val di Magra (1989-93), per il centro storico di Tirano, per la Provincia di Pescara, il nuovo Piano di Bergamo, di Prato, di Brescia, di Pesaro, di Narni, e per la zona del Salento (Provincia di Lecce).

Progetta quartieri di edilizia pubblica compreso il Piano dell’Edilizia Economica e Popolare di Vicenza, è incaricato dello studio del recupero dell’area industriale Sécheron a Ginevra (1989), di uno studio per il Piano di Rovereto (1992), progetta il Piano di Recupero di un piccolo centro vicino a Prato (Garduna-Jolo, 1988-92), lo studio per il Piano Particolareggiato dell’area IP a La Spezia; progetta un parcheggio-parco nell’area di Porta Torricella ad Ascoli Piceno.

Ha vinto (1990) il concorso per la progettazione di Hoog Kortrijk (Belgio) cui era stato invitato insieme ad altri urbanisti ed architetti europei; ha studiato il piano della città di Kortrijk (1991) e sviluppato i progetti della Grande Place e del nuovo Cimitero della stessa città. Ancora con Paola Viganò si è occupato della progettazione degli spazi pubblici lungo il fiume Dijle in Mechelon (2001-Belgio) ed ha vinto nel 2002 il concorso per un nuovo progetto per Hoge Rielen (Belgio). Ha partecipato come planning consultant e vinto il concorso Ecopolis per il progetto di una città nuova in Ucraina (gruppo diretto da Vittorio Gregotti, 1993). Ha vinto, in collaborazione, il concorso “Roma città sul Tevere” (1993), progetto per la sistemazione del lungo-fiume. Con altri ha vinto il concorso per il progetto della zona aeroportuale di Genova (1996).Dal 1996 è “urbaniste conseil” per “Estabilissement public Euromediterranée” per la progettazione delle aree centrali e del porto di Marsiglia. E’ stato consulente dell’ Autorità Portuale genovese per il piano generale del porto.

Fa parte del gruppo fondatore e di redazione della rivista Archivio di Studi Urbani e Regionali. Dal 1982 collabora continuativamente con Casabella. Dal 1984 al 1991 è stato direttore della rivista Urbanistica.

Ha organizzato numerosi concorsi di progettazione tra i quali “Progetto Bicocca” a Milano; e ha fatto parte di numerose Giurie per concorsi di architettura e urbanistica (Milano: Bicocca, Anversa: Staad aan de Stroom, Bologna: stazione centrale, Como: arca Ticosa, Roma: Borghetto Flaminio, Ginevra: Palazzo delle Nazioni, Lione: Grand Prix de formation, etc.).

( da planum.net)

Cittadina in due torri

Per il 2012 sarà completato da UnStudio un enorme complesso che ospiterà uffici, un hotel a cinque stelle e abitazioni in due torri di 60 piani vicino al fiume Qiangtan a Hangzhou, in Cina.

La costruzione, denominata “Raffles City” perché può essere considerata una cittadina a tutti gli effetti, è stata progettata dall’architetto olandendese Ben van Berkel e fornirà una superficie coperta di 300.000 mq. Immersa nel verde, potrà godere delle affascinanti viste del fiume e del lago vicini.

“Raffles City” oltre ad essere caratterizzata da una particolare forma costituita da due torri che si avvolgono su sè stesse ed unite alla base da una piastra ospitante spazi comuni, ha ottenuto la certificazione energetica e “l’etichetta” di edificio verde” dalla LEED: Leadership in Energy and Environmental Design.

La particolarità della struttura è spiegata dallo stesso van Berkel:

“La filosofia dietro il concetto della “Raffles City” è di integrare una costruzione di queste proporzioni con il contesto urbano, reinterpretandolo in modo da dare a questo concetto una torsione. Nel disegno delle torri l’elemento urbano si avvita verso il paesaggio, mentre la funzione di paesaggio, a sua volta, torce verso il contesto urbano, quindi effettuando l’incorporazione ed il consolidamento di questi elementi separati in un gesto convenzionale”.

(da my archiwindow)

Categorie

Archivi

Pagine

Progetto in Cina

Annunci

Segnala questo annuncioPrivacy

Crea un sito o un blog gratuito su WordPress.com.Non vendere o condividere le mie informazioni personali